Début janvier, l’association Générations Futures, dédiée à la défense de l’environnement, a publié la carte Géophyto. Une carte interactive qui permet de visualiser l’achat de pesticides, substance par substance et département par département, entre 2015 et 2022. Un travail d’utilité publique qui permet notamment de mieux comprendre la situation en Charente, Charente-Maritime, dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Explications avec Pauline Cervan, toxicologue chargée de mission au sein de Générations Futures.

À l’origine, pourquoi avoir décidé de créer cette carte « Géophyto » ?

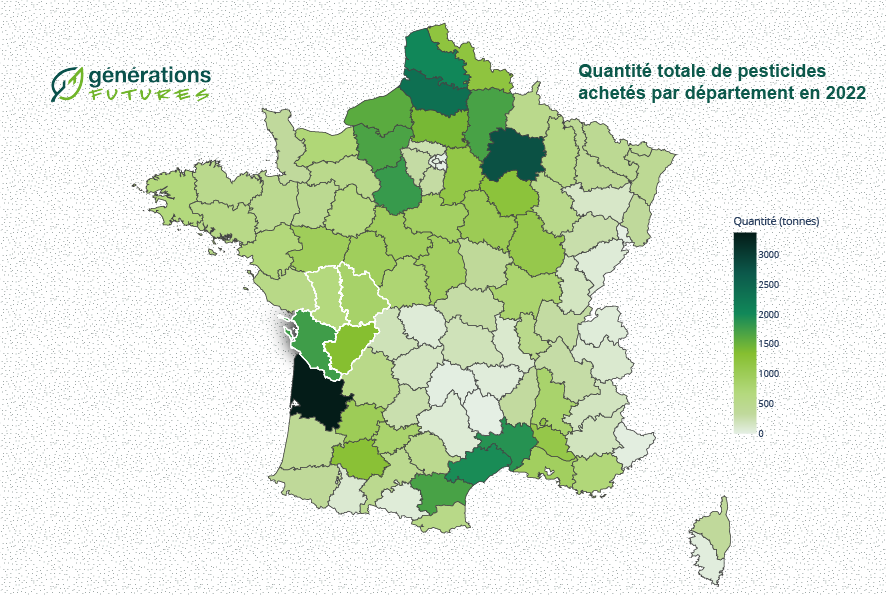

L’idée de cette carte est venue d’un besoin que nous avons identifié il y a très longtemps, celui d’une meilleure transparence sur les ventes et les achats de pesticides. Pour la créer, nous nous sommes appuyés sur les données issues de la Banque nationale des ventes de produits phytopharmaceutiques par les Distributeurs agréés (BNV-D). Ces données étaient accessibles, nous n’avons rien inventé, mais ces données étaient difficilement exploitables. Avec cette carte, il est désormais possible d’identifier d’un rapide coup d’œil les départements les plus consommateurs de pesticides, et ce selon plusieurs critères comme la dangerosité des substances, leur statut légal ou encore leur fonction [herbicides, fongicides, insecticides, NDLR].

Toutes substances confondues, la Gironde apparaît comme le département où la plus grande quantité de pesticides a été achetée en 2022. Comment analyser ce résultat ?

Effectivement, la Gironde apparaît comme le premier acheteur de substances en 2022, mais si on regarde dans le détail, on voit que cette année-là, le département était également le premier acheteur de substances autorisées en Agriculture biologique (AB). Ce n’est donc pas forcément en Gironde que les substances les plus dangereuses sont achetées. Par contre, si on regarde du côté des substances interdites en AB, les départements qui ressortent en premier en 2022 sont la Somme, la Marne et l’Eure-et-Loir, c’est-à-dire des départements où les grandes cultures de céréales et de protéagineux sont prédominantes. Cette distinction entre les substances autorisées et les substances interdites en AB est très importante, car ce ne sont pas du tout les mêmes niveaux de danger. Les substances autorisées en bio sont beaucoup moins dangereuses.

Justement, la carte permet également de classer les départements selon la dangerosité pour la santé et l’environnement des produits qui y sont achetés.

Oui. On a proposé cette classification par type de danger car ce sont les questions qui intéressent les riverains, ils veulent savoir à quels dangers ils sont exposés. On a donc distingué plusieurs types de substances dangereuses, comme les substances Cancérigènes mutagènes et reprotoxiques (CMR) 1 et 2 ou les Perturbateurs endocriniens (PE). En 2022, les départements où les substances CMR 1 et 2 ont été les plus achetées étaient l’Eure-et-Loir, la Marne, ainsi que la Charente-Maritime. Ce sont des départements où la grande culture est majoritaire. On voit donc que les grandes cultures de céréales sont les plus consommatrices de substances dangereuses. Sachant qu’en Charente-Maritime par exemple, la quantité de substances CMR 1 & 2 a très peu évolué entre 2015 et 2022, puisqu’elle est passée de 494 tonnes à 436 tonnes.

En 2022, la Charente-Maritime était également le département où l’achat de glyphosate – tristement connu pour sa toxicité – était le plus important.

Effectivement et là encore, c’est très lié aux types de culture du département et aux pratiques de chaque agriculteur. Comme je le disais, on est sur un département de grandes cultures, qui sont très consommatrices de substances dangereuses. Dans le département voisin des Deux-Sèvres, qui est un territoire agricole céréalier, on retrouve là encore dans le top 5 des substances achetées en 2022 des substances très problématiques, qui peuvent être suspectées cancérigènes.

Face à ces données édifiantes, la publication de cette carte a-t-elle suscité des réactions ?

On s’est rendu compte que pour beaucoup, cette carte était vraiment utile. Certains nous ont fait savoir qu’ils étaient étonnés par certains enseignements, notamment concernant la Gironde. Tout le monde croyait que c’était là-bas que se trouvaient les substances les plus dangereuses. On a aussi eu beaucoup de retour sur la Bretagne : tout le monde pensait que ce serait parmi les régions les plus consommatrices de pesticides alors que là-bas, la problématique c’est l’élevage. Même s’ils utilisent des pesticides, le sujet est plutôt celui des engrais et les nitrates. La carte permet donc de clarifier les choses.

L’élaboration de cette carte comprend des limites, comme le fait que le département d’achat n’est pas nécessairement celui d’épandage, et que l’année d’achat n’est pas non plus forcément celle de l’épandage. Comment peut-on les prendre en compte ?

Cette carte indique les lieux d’achats et non d’utilisation, c’est certain, mais à ce jour, ça reste la meilleure indication disponible sur l’usage des pesticides en France. Il n’y a pas de données plus précises parce que les registres d’épandage à la parcelle ne sont pas disponibles. Nous demandons depuis très longtemps à rendre publics ces registres.

Générations Futures a annoncé travailler sur une version encore plus approfondie de cette carte. Qu’elle est-elle ?

Nous travaillons actuellement à faire une carte à l’échelle du code postal. On se rend compte qu’il y a des problématiques ultra-localisées à l’échelle de certaines communes. Ça va être très intéressant de les rendre public. On prévoit également de faire des courbes de tendance d’utilisation de chaque type de substance pour vraiment montrer l’évolution des usages depuis 2015. Nous prévoyons de sortir la nouvelle carte pendant le salon de l’agriculture [du 22 février au 2 mars prochain, NDLR]. Ça va pouvoir donner des idées à certains chercheurs qui travaillent sur les pesticides. C’est aussi un outil à destination des riverains, des agriculteurs, des collectivités, des maires, des victimes de pesticides. Pour nous, tout ce qui permet d’améliorer la transparence sur l’usage des pesticides est utile. Dès qu’on rend visibles les choses, ça facilite la prise d’action.

Propos recueillis par : Cécile Massin

Photos : DR